New York. Annunciata come uno degli eventi espositivi più attesi dell’anno, la mostra “Lucio Fontana: On the Threshold” (Lucio Fontana: dall’inizio) apre al Metropolitan Museum of Art dal 23 gennaio al 14 aprile.

New York. Annunciata come uno degli eventi espositivi più attesi dell’anno, la mostra “Lucio Fontana: On the Threshold” (Lucio Fontana: dall’inizio) apre al Metropolitan Museum of Art dal 23 gennaio al 14 aprile.

Da una parte la notorietà internazionale dell’artista di origine argentina (1899-1968), una delle punte di diamante del mercato dell’arte contemporanea italiana, dall’altra la doppia ricorrenza (quest’anno si è celebrato il 50mo anniversario della morte e nel 2019 cadono i 120 anni dalla nascita), hanno ispirato la più vasta e importante retrospettiva dedicata a Lucio Fontana negli ultimi quarant’anni negli Stati Uniti.

La rassegna è curata da Iria Candela ed Estrellita B. Brodsky, curatrici del Dipartimento d’arte moderna e contemporanea latinoamericana del Met. Iria Candela, proveniente dalla Tate Modern di Londra, dove ha all’attivo una retrospettiva di Joan Miró, firma il catalogo, edito dal Met e distribuito da Yale University Press, in compagnia della studiosa americana esperta d’arte moderna italiana Emily Braun, di Enrico Crispolti, Andrea Giunti (curatrice argentina), Pia Gottschaller e Anthony White.

Sono esposti dipinti, sculture, ceramiche e disegni datati dal 1931 al 1968. Per l’occasione verranno ricostruiti l’«arabesco» al neon concepito da Fontana nel 1951 per la IX Triennale di Milano e due ambienti spaziali, «Utopia» (ideato per la XXX Triennale, e «Luce rossa» del 1967). Contemporaneamente al Met Breuer, sulla Madison Avenue, sarà allestito «Ambiente spaziale a Documenta 4» (1968).

Gillo Dorfles spiega i buchi e i tagli di Lucio Fontana

Sin dagli anni giovanili Fontana ha disprezzato le facili vie che portano al successo immediato e spesso ha distrutto con le sue stesse mani i piedistalli gloriosi che aveva costituito. Avrebbe potuto adagiarsi nella facile scia segnata da Adolfo Wildt – suo primo maestro – o sviluppare l’indirizzo d’un Martini; invece seppe abbandonare ogni vecchia tradizione alla ricerca d’una nuova via da tracciare.

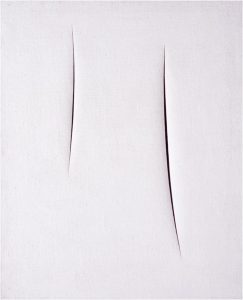

L’alternativa tra la purezza d’una ricerca spaziale libera da ogni allattamento metrico, e una voluttuosa e quasi sensuale creazione di sagome neobarocche, si può considerare alla base della sua volontà creativa: sbaglierebbe, pertanto, sia chi credesse d’aver identificato Fontana soltanto nel “pittore dei buchi e dei tagli”, nell’artista che ha saputo liberarsi dai compiacimenti del tono e dell’impasto; sia, ancor più, chi si limitasse a scorgere in lui il plasmatore di “piacevoli” ceramiche decorate e utilizzate quali soprammobili per salotti borghesi.

Recentemente Fontana – dopo aver composto una serie di tele purissime dove solo il gesto immediato e folgorante dei tagli apponeva una firma insostituibile al dipinto – ebbe l’improvviso impulso di incidere un segno netto e perentorio sulla superficie ancor vergine d’una sfera di creta tagliata in due “fette”.

Ne sono risultate delle “attese spaziali” che hanno la carnosa voluttà degli androgini così come Platone ce li ha descritti in un suo dialogo: corpi, quasi umani, creati nella creta primigenia, quella stessa creta di cui l’uomo fu foggiato, e che – divelta in due identiche valve – sono stati incisi dal taglio creatore, unici e duplici, viventi emblemi d’una bisessualità che solo dalla ricongiunzione può essere appagata. Ebbene, in queste “attese spaziali” plastiche, l’artista rivela la sua costante capacità di rinnovarsi e di ritrovare – anche nei periodi di più distillata castità compositiva – quell’impulso sensuale e magico senza il quale l’uomo non riuscirà mai a diventare un autentico creatore.

Non ho scordato l’impressione che mi fece – negli anni tra il ’31 e il ’35 – una scultura come “Gli Amanti” per la Casa del Sabato alla Triennale milanese, o certi grafici in cemento nero e bianco. Si trattava di una delle prime ribellioni italiane contro l’equivoco monumentalismo novecentesco ed era anche uno dei primi tentativi d’immettere il colore nella plastica.

Il periodo, che possiamo definire “delle statue nere” ha segnato un’importante svolta nell’opera di Fontana, ed è costituito da una serie di statue in gesso o cemento trattate con una tecnica elementare e scarna e rese più “aggressive” da una sobria cromatizzazione che si vale quasi esclusivamente di alcuni colori fondamentali: il nero, il bianco, l’oro, l’argento, il rosso. Forse non fu del tutto priva d’importanza, a quel tempo, la lezione d’un Archipenko, e di un Arp, e anche quella di un Zadkine (soprattutto per le “statue nere”). Eppure, già in questi primi tentativi, la sua personalità è nettamente identificabile e autonoma.

| Lucio Fontana, Concetto spaziale. Attese (1959; idropittura su tela, 100 x 81 cm; Rovereto, MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, in deposito da collezione privata; © Fondazione Lucio Fontana) |

| Lucio Fontana, Concetto spaziale. Natura (1959-1960; terracotta, 40 x 55 x 46 cm; Collezione privata; © Fondazione Lucio Fontana) |

Spesso è toccato a Fontana di essere l’anticipatore di nuove correnti artistiche; spesso una sua “trovata” tecnica, una sua invenzione retorica, ha precorso di molti anni una successiva moda; sicché Fontana ha avuto spesso la sgradita sorpresa di vedere altri artisti divenire noti per “invenzioni” la cui priorità era sua.

Fu questo il caso, ad esempio, per alcuni dipinti a base d’una materia grezza e ruvida, o di tele basate su superfici nere – opache e lucide alternate – che ebbero quasi subito uno stuolo di seguaci e di imitatori.

Se il primo spunto a quello che fu poi definito “spazialismo” risale effettivamente al 1946 (quando Fontana aveva redatto insieme a un gruppo di artisti argentini il “Manifesto Blanco”), bisogna peraltro riconoscere che la nascita di questo movimento deve essere collocata all’epoca del ritorno dell’artista dall’Argentina (dove si era recato per sfuggire al fascismo e alla guerra e dove era nato) e alle sue prime mostre basate appunto sulla ricerca di un’arte che fosse estesa oltre ai limiti della tela o della singola scultura.

È sintomatico che Fontana, già attorno al 1947, avvertisse l’urgente necessità di proclamare l’insufficienza del “quadro a cavalletto”, della distinzione tra quadro e statua, e sentisse per contro l’importanza di creare un’arte capace di trascendere gli angusti limiti della superficie della tela per estendersi in una dimensione più vasta, tale da diventare oltretutto una “creatrice di atmosfera”, una integratrice dell’architettura, una futura arte “trasmissibile nello spazio” mediante i nuovi ritrovati della scienza e della tecnica. L’arte spaziale di cui Fontana ragionava (e non si dimentichi che proprio in quegli anni l’artista si era anche accostato ai lavori dell’altro gruppo milanese: il MAC, fondato nel 1948 da Munari, Soldati, Monnet e Dorfles) comprendeva oltre alla pittura e alla scultura anche la trasmissione televisiva, la grafica luminosa, la plastica “spaziale”.

Ne fu un esempio singolare il grande nastro luminoso in tubo al neon, esposto alla IX Triennale, che costituiva una delle prime esemplificazioni di un’intuizione plastico-architettonica. Già alla Biennale del 1958, quando la maggior parte degli artisti presentavano i loro dipinti ingrommati di densa materia cromatica, Fontana aveva una sala dove le tele apparivano appena velate da una sottile inchiostratura, spesso monocroma, o dove la sovrapposizione di due spessori – ben diversa dai complicati collages dei molti altri artisti – creava quel sottile slivellamento sufficiente a segnare la presenza d’una diversa dimensione spaziale. Fu quello il periodo in cui l’opera di Fontana s’accostò di più – ma solo apparentemente – a quella di Rothko. Anche Rothko aveva per anni ed anni – rinunciato agli allettamenti della grossa materia, – perseguito una purificazione dei mezzi pittorici che l’aveva condotto alla creazione di immense superfici dove il colore ridiventava “atmosfera”, non più naturalistica, ma spirituale.

Fontana – rinunciando alle concrezioni e agli orpelli dei lustrini e dei frammenti di vetro (che aveva “seminato” su certe tele dal 1952 al 1954) – ritornava ad essere quell’artista sobrio che solo raramente trascende nell’arbitrio d’una decorazione edonistica.

Vorrei ora soffermarmi almeno su un istante su quella che rimane l’epoca produttiva più felice di Fontana e che si può senz’altro definire come l’epoca dei buchi.

I “buchi” sono al tempo stesso dei segni capaci di fissare una traccia compositiva, un disegno bidimensionale, e di costituire una strutturazione plastica e volumetrica. La presenza d’una incisione e d’una “assenza” della materia, fa sì che la spazialità bidimensionale della tela sia interrotta e lasci affiorare il vuoto che sta dietro, proiettandosi verso il nulla che sta dinnanzi. Oltre a ciò i fori, praticati con quella “velocità d’impulso” che li caratterizza, hanno la immediatezza e la irrevocabilità d’un segno assoluto e conferiscono alla tela – spesso monocroma, addirittura bianca -, un rilievo non altrimenti raggiungibile. Da tutto ciò è facile comprendere come l’uso dei buchi abbia potuto essere esteso anche a vaste superfici, a pareti, a soffitti, diventando in quel caso piuttosto un elemento di decorazione plastico-luminosa che un vero e proprio “dipinto”. Ma Fontana – non a torto – ha sempre insistito sull’importanza di non considerare più il “quadro” e la “statua” come le due mete essenziali dell’arte visuale odierna e futura: per sopravvivere la pittura e la scultura devono non soltanto integrarsi all’architettura, ma devono acquistare una “statura” che non sia più soltanto quella del quadro da cavalletto e del soprammobile.

Dopo il fondamentale periodo dei buchi e quello dei tagli, un altro episodio è stato quello dei “quanta”: tele di forma e dimensione irregolare, spesso trapezoidali percosse dai consueti tagli e disposte in un ordine-disordine molto variato una accanto all’altra così da creare sulla parete una sorta di costellazione imprevedibile.

È un esperimento che in parte era già stato tentato da Frederik Kiesler. Ma mentre il vecchio architetto viennese americanizzato calcolava con minuziosa cura le posizioni reciproche a cui dovevano essere situati i suoi frammenti compositivi, per Fontana queste composizioni erano empiriche e libere. Fontana cioè ha intuito uno dei principi verso il quale si viene orientando molta arte d’oggi, non solo in pittura, quello cioè dell’opera aleatoria, a cui l’interprete (o il fruitore) deve (o può) aggiungere qualcosa; l’opera in divenire non ancora conchiusa che può essere integrata, che può acquistare nuovi aspetti attraverso una successiva manipolazione da parte dell’artista, dello spettatore o addirittura del caso. Così come il mobile di Calder o di Munari acquistano aspetti diversi a seconda delle oscillazioni impresse dal vento, così come le macchine di Tinguely “partecipano” alla creazione di segni parzialmente involontari, o come – in musica – l’ormai celebre Klavierstück XI di Stockhausen consiste di una serie di frammenti musicali che possono essere incominciati ed eseguiti dall’interprete ad libitum, iniziando l’esecuzione da un qualsiasi punto, o come in altri componimenti di Pousseur e di Boulez dove spetta all’esecutore di decidere il ritmo, la durata, l’intensità d’una sequenza sonora.

Commenti recenti